Диагностика катаракты

Диагностика катаракты

Когда катаракта только начинается, мутнеет лишь маленькая часть хрусталика. Вы можете не заметить изменений в Вашем зрении. Обычно катаракта «растет» медленно, и зрение ухудшается постепенно. С течением времени помутневшая часть становится больше и катаракта увеличивает свой размер. Видеть становится труднее. Изображение становится нечетким и сероватым.

Симптомы:

Затуманенное или нечеткое изображение

Цвета выглядят тускло

Лампы, освещение и солнечный свет могут казаться слишком яркими. Вокруг источника света появляются круги

Двоение изображения в одном глазу

Частые смены рецепта на очки

Комплексное диагностическое обследование глаза - является первым и важнейшим этапом для дальнейшего лечения катаракты. Благодаря оборудованию ведущих фирм мира и европейскому опыту врачи «ЛАЗЕР Плюс» имеют возможность обнаружить болезнь на начальной стадии и начать ее лечение еще тогда, когда болезнь не повлияла на функции глаза.

Каждому пациенту «ЛАЗЕР Плюс» проводят измерения остроты зрения и рефракцию на расширенных и узких зрачках. С помощью бесконтактного тонометра получат данные о внутриглазном давлении, при необходимости давление измеряют с помощью тонометра Маклакова. Для подтверждения диагноза и для выявления степени прогрессирования катаракты исследуют поля зрения, измеряют и рассчитывают силу искусственного хрусталика, проводят ультразвуковые исследования глаза.

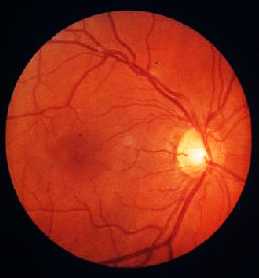

Используя щелевую лампу врач оценивает состояние роговицы, наличие рубцов, помутнений хрусталике и др. Всем пациентам проводят осмотр глазного дна, включая самые отдаленные его края, в условиях максимального расширения зрачков. Это позволяет выявить дистрофию сетчатки, разрывы сетчатки, отслойку сетчатки, то есть патологию на глазном дне, которая клинически никак не проявляется, но требует обязательного лечения. При необходимости объем исследований будет расширен.

Такое тщательное офтальмологическое обследование длится более двух часов, кроме аппаратных и компьютерных методов исследования Вы получите исчерпывающую консультацию по поводу заболевания, вместе с врачом определите пути решения проблемы, обсудите все преимущества и риски оперативного вмешательства и прогнозируемые результаты операции, если она будет необходима.

Диагностика катаракты

Катаракта – коварное заболевание, когда многие пациенты, к сожалению, обращают внимание на здоровье глаз только, когда оно начинает их сильно беспокоить. Определить наличие катаракты под силу только квалифицированному специалисту.

Поскольку при наличии выраженных помутнений в хрусталике провести исследование состояние сетчатки и стекловидного тела очень сложно, а иногда просто невозможно стандартными методами офтальмологического обследования и требует порой проведения ряда дополнительных и специализированных методов обследования.

Cтандарты офтальмологического метода

К стандартным офтальмологическим методам обследования относятся:

- Периметрия – исследование полей зрения;

- Визометрия – определение остроты зрения;

- Офтальмоскопия – осмотр глазного дна;

- Тонометрия – измерение внутриглазного давления;

- Исследование энтопических феноменов;

- Биомикроскопия – исследование переднего отрезка глаза.

Основной метод диагностики катаракты – осмотр глазного дна при обязательном хорошем освещении. Особое внимание уделяется исследованию глазного яблока – биомикроскопии, которое производится с помощью специального прибора – щелевой лампы (это один из основных инструментов офтальмолога и представляет собой своего рода микроскоп). Щелевая лампа позволяет определить локализацию и протяженность помутнений, получить оптический срез хрусталика, исследовать его структуру и оценить его смещение.

Имеет определенное значение и исследование энтопических феноменов (феномен аутоофтальмоскопии, механосфен и др.). Эти стандартные методы обследования позволяют судить о сохранности нейрорепторного аппарата сетчатки глаза, когда исключается возможность осмотра глазного дна из-за выраженных помутнений в хрусталике.

Методы исследования

Специальные методы исследования:

- офтальмометрия,

В эту группу вошли методы, которые необходимы для произведения расчетов силы искусственного хрусталика (интраокулярной линзы). Благодаря уникальному Российскому прибору «ИОЛ-мастер», можно не только произвести индивидуальный расчет параметров, измерить кривизну роговицы, длину глаза, глубину передней камеры и оценить состояние естественного хрусталика, но и одновременно, рассчитать оптимальные параметры искусственного хрусталика.

Лабораторные методы исследования

Кроме офтальмологического обследования, назначают лабораторные методы исследования перед госпитализацией.

Они включают в себя:

- общие анализы крови и мочи,

Эти исследования проводят для выявления противопоказаний к операции (выявление и санация очагов хронической инфекции и декомпенсации общих заболеваний), поскольку они могут в дальнейшем осложнить течение послеоперационного периода.

КАТАРАКТА

Более подробная информация о катаракте для пациентов и врачей (Сосновский В.В.)

Определение катаракты

Диагностика катаракты

Обследование пациента с катарактой является далеко непростой задачей. При наличии выраженных помутнений в хрусталике . очень сложно, а порой просто невозможно провести исследование состояния стекловидного тела и сетчатки стандартными методами офтальмологического обследования . В связи с этим требуется проведения ряда дополнительных, специализированных методов исследования .

Таким образом, весь процесс обследования больного с катарактой можно разделить на следующие методы исследования :

- Стандартные (рутинные) методы офтальмологического обследования

- Определение остроты зрения (визометрия)

- Исследование полей зрения (периметрия)

- Измерение внутриглазного давления (тонометрия)

- Исследование переднего отрезка глаза (биомикроскопия )

- Осмотр глазного дна (офтальмоскопия )

- Исследование энтопических феноменов

- Дополнительные (специальные) методы исследования . выполнение которых является обязательным для каждого пациента

- Рефрактометрия

- Офтальмометрия

- Определение передне-задней оси (ПЗО ) глазного яблока (УЗИ сканирование в А-режиме)

- Электрофизиологические методы исследования (порог электрической чувствительности, лабильность зрительного нерва, критическая частота слияния мельканий)

- Дополнительные (специальные) методы исследования . выполняемые по показаниям

- УЗИ в В-режиме

- Ультразвуковая биомикроскопия

- Денситометрия

- Эндотелиальная биомикроскопия

- Лабораторные методы исследования (в рамках подготовки к госпитализации)

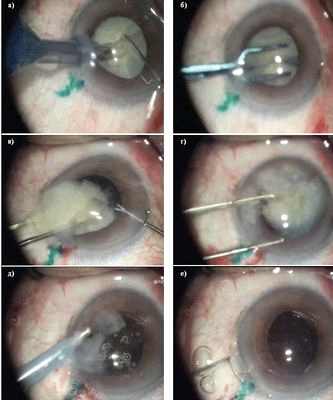

В первую группу вошли методы стандартного офтальмологического обследования . Особое внимание уделяется биомикроскопии – исследования глазного яблока с помощью специального прибора – щелевой лампы. Щелевая лампа – своего рода микроскоп и является одним из основных инструментов офтальмолога . Этот прибор позволяет получить оптический срез хрусталика . детально и под большим увеличением исследовать его структуру, определить преимущественную локализацию и протяженность помутнений . оценить дислокацию (смещение) хрусталика .

Определенное значение имеет исследование энтопических феноменов (например, механофосфен, феномен аутоофтальмоскопии и др.). Эти простые методы позволяют предположительно судить о сохранности нейрорецепторного аппарата сетчатки при выраженных помутнениях в хрусталике . исключающих возможность осмотра глазного дна.

Во вторую группу вошли методы, необходимые для расчета силы искусственного хрусталика (интраокулярной линзы, ИОЛ) . Существуют специальные формулы для расчета силы ИОЛ. в качестве исходных данных в которые нужно вводить показатели офтальмометрии (исследование . позволяющее определить преломляющую силу роговицы) и ПЗО .

Третья группа – методы, назначаемые офтальмохирургом по показаниям, необходимые для выбора той или иной техники операции, типа ИОЛ и т.д. УЗИ в В-режиме применяется, в основном, при выраженных помутнениях в хрусталике и стекловидном теле для диагностики и локализации структурных изменений в полости глаза . а также определении их характера и распространенности.

Лабораторные методы исследования назначаются, как правило, перед госпитализацией. Они включают общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, исследование крови на ВИЧ. сифилис, гепатиты В и С, рентгенограмму органов грудной клетки и придаточных пазух носа. Кроме того, необходимы заключения терапевта, стоматолога, ЛОР-врача, по показаниям – других специалистов (эндокринолога, нефролога и др.). Все это делается с целью выявления противопоказаний к операции (декомпенсация общих заболеваний, выявление и санации очагов хронической инфекции), которые могут осложнить течение послеоперационного периода.

Врожденная катаракта, диагностика катаракт у детей

Передняя и задняя полярные катаракты (cataractae polaris anterior et posterior) диагностируются по расположению их у полюсов хрусталика. Помутнения хорошо видны в проходящем свете и при биомикроскопии; передняя полярная катаракта может быть выявлена и при осмотре с боковым освещением. Полярная катаракта имеет вид плотного белого диска, диаметром не более 2 мм, довольно четко отграниченного от окружающих прозрачных участков хрусталика. При движении глазного яблока передняя полярная катаракта просматривается в проходящем свете, перемещаясь по ходу глаза, в то время как задняя полярная катаракта движется в противоположную сторону.

Эти виды катаракты обычно не влияют на остроту зрения и хирургическому лечению не подлежат.

Зонулярная (слоистая) катаракта (cataracta zonularis) — наиболее частая врожденная патология хрусталика. В проходящем свете зонулярная катаракта представляет собой серый, более светлый в центре диск диаметром 5—6 мм с радиарными отростками («наездники») на фоне розового рефлекса глазного дна.

В свете щелевой лампы видно помутнение в виде диска, расположенного в центральных отделах и окруженного прозрачным веществом хрусталика. По краю диска, состоящего из отдельных зон помутнения, видны дополнительные помутнения в виде выступов. Степень снижения зрения зависит от интенсивности помутнения.

В отличие от других видов врожденных помутнений зонулярная катаракта может прогрессировать в первые годы жизни ребенка.

Диффузные (полные) катаракты (cataracta diffusa) видны даже при боковом освещении. Область зрачка — диффузно-серого цвета, зрение резко снижено.

Одной из разновидностей врожденных катаракт является пленчатая катаракта (cataracta membranacea), имеющая серый (белый), чаще гомогенный цвет. Диагностируется этот вид катаракты по биомикроскопической картине (более глубокая передняя камера, иридодонез, прямой оптический срез хрусталика) и данным эхографии (один эхопик от хрусталика вместо двух). Такие катаракты тоже значительно понижают остроту зрения и подлежат, как и диффузные, удалению.

Все редко встречающиеся помутнения хрусталика (коралловидное, пирамидальное и т. п.) врожденного генеза, различной локализации и степени выраженности, существенно влияющие на состояние зрительной функции, принято объединять под термином «полиморфная катаракта».

Диагностика катаракт у детей

При обследовании ребенка важно выяснить, как протекала беременность у матери, не было ли каких-либо вредных воздействий на ее организм и на сам плод (краснуха, грипп, ветряная оспа, кислородное голодание плода в результате порока сердца у матери, недостаток витамина А в пище беременной и др.), с каким весом и доношенным ли родился ребенок, не содержался ли после рождения в кислородной палатке. Следует проверить наличие в анамнезе общих (туберкулез, диабет, инфектартрит и др.) и местных (увеит, травма и др.) процессов, которые могут обусловить возникновение последовательной катаракты.

Осмотру глаза всегда предшествуют краткое знакомство и установление контакта с ребенком, затем идет определение зрительных функций. При обследовании детей младшего возраста, когда нет возможности определить зрение классическими методами, нужно обратить внимание на то, как они ориентируются в окружающей обстановке, имеется ли форменное зрение (не тянется ли руками к игрушке, которую показывают на различных расстояниях от глаза, свободно ли передвигается). Остроту зрения у детей постарше и у взрослых следует определять по таблицам (до двух единиц), с коррекцией и без нее, так как это имеет значение в выяснении показаний и выборе метода оперативного вмешательства. При наличии у больного светопроекции необходимо установить, правильная ли она. Если проекция света на глазу с катарактой неправильная и визуальными методами исследовать глубже лежащие отделы глаза (стекловидное тело, сетчатку, зрительный нерв, сосудистую оболочку) невозможно, производят эхоофталографию, позволяющую выявить изменения в стекловидном теле, отслойку сетчатки и т. д.

Исследование поля зрения у больных с катарактами может осуществляться на проекционно-регистрационном периметре с объектом наибольшей яркости и величины, а также на настольном периметре со светящимся объектом или свечой. Ориентировочно поле зрения определяется и в процессе исследования светопроекции.

Не следует сразу прибегать к насильственному осмотру ребенка (с помощью векоподъемников). При внешнем осмотре обращают внимание на положение и экскурсию глазных яблок (при косоглазии определяют величину девиации по Гиршбергу), наличие нистагма и других осложнений, а также сопутствующих врожденных аномалий.

Далее в условиях мидриаза (0,1—0,25%-ный скополамин, 1%-ный гоматропин и др.) проводится обследование с боковым светильником, комбинированным методом и в проходящем свете. Детей младшего возраста во время осмотра глаза занимают показом ярких игрушек, разговором. Исследуя при этом глаза, можно увидеть помутнение хрусталика в виде серого диска (зонулярная катаракта) или серой точки (передняя полярная катаракта) и т. д. Следует обратить внимание, в какую сторону смещаются помутнения при движении глаза — это позволяет судить об их топографии в линзе. При подвывихе (вывихе) хрусталика бывает виден его край, при дислокации заметны изменения глубины передней камеры, дрожание радужки (иридодонез), застойная инъекция глаза, а пальпаторно может выявляться повышенный офтальмотонус. При отсутствии помутнений в хрусталике о его патологии косвенным образом можно судить по остроте зрения и аккомодационной способности.

При осмотре роговицы могут быть обнаружены рубцы, свидетельствующие о прободном ранении в прошлом и о травматическом происхождении катаракты, а также о бывшем оперативном вмешательстве. Особое внимание обращают на глубину и равномерность передней камеры. Глубокая и иногда неравномерная камера бывает при афакии, дислокациях хрусталика, при этом нередко наблюдается иридодонез (дрожание радужки) при движении глаза.

Задние синехий и субатрофия радужки, выражающаяся в некоторой нечеткости ее рисунка и депигментации, свидетельствуют о перенесенном увейте и позволяют предположить (вместе с оценкой анамнеза и биомикроскопической картины) последовательный (компликатный) характер помутнения хрусталика. Наличие колобомы радужки кверху свидетельствует о бывшем оперативном вмешательстве.

В ряде случаев при частичных помутнениях линзы возможна офтальмоскопия, позволяющая иногда выявить тяжелую врожденную патологию на глазном дне (колобома сетчатки, сосудистой оболочки и др.).

Современные методы диагностики и дифференциальной диагностики катаракты

Стандартные, или рутинные методы диагностики катаракты, обязательные для каждого больного

Стандартные методы диагностики катаракты применяются для каждого пациента. Благодаря им, окулист подтверждает диагноз катаракты, устанавливает наличие других заболеваний глаза и выбирает ориентировочную тактику лечения.

К стандартным методам принято относить:

- Визометрию.

- Определение бинокулярного зрения.

- Периметрию.

- Тонометрию.

- Биомикроскопию.

- Офтальмоскопию.

- Гониоскопию.

- Цветовое тестирование.

Визометрия позволяет уточнить остроту зрения.

Острота зрения — это способность глаза различать раздельно две светящиеся точки под наименьшим углом зрения. Для оценки этого параметра чаще всего применяются визометрические таблицы оптотипов. Каждый элемент таблицы имеет соотношение ширины и ножки 5:1.

В России наиболее распространены таблицы Сивцева-Головина (буквы русского алфавита), Ландольта (полукольца). Реже могут использоваться контрольные таблицы проф. Б.Л. Поляка.

Для начальной стадии катаракты характерно незначительное снижение зрения, при незрелой катаракте наблюдают снижение остроты зрения до 0,1–0,05, при зрелой катаракте — менее 0,05.

Определение бинокулярного зрения позволяет оценить сбалансированность тонуса глазодвигательных мышц. Скрытые нарушения выявляются у 70-75% взрослых пациентов.

Для оценки бинокулярного зрения последовательно проводят:

- Исследование наличия бинокулярного, одновременного или монокулярного зрения гаплоскопическими методами.

- При косоглазии — тестирование методом последовательных зрительных образов (но принципу Чермака).

- Оценку бинокулярных функций на синоптофоре.

- Оценку глубинного зрения.

- Оценку стереоскопического зрения.

- Исследование фории.

Нарушения бинокулярного зрения выявляется в 2/3 всех случаев катаракты. Дисбаланс тонуса глазодвигательных мышц протекает скрыто для больного. Жалоб обычно нет или они ограничены повышенной утомляемостью, двоением в глазах при работе, чтении, просмотре телепередач.

Периметрия — методика исследования полей зрения на сферической поверхности в целях определения их границ и выявления в дефектов (скотом). Исследование проводят при помощи медицинских приборов (периметров), имеющих вид дуги или полусферы. Широко распространен периметр типа Ферстера.

Катаракта может существенно ограничивать поля зрения при выраженном помутнении.

Тонометрия — это измерение внутриглазного давления. В основе диагностики лежит оценка степени деформации глазного яблока при давлении извне. Применяется как пальцевая, так и инструментальная (имплантационная илиаппланационная) тонометрия.

При катаракте внутриглазное давление в подавляющем большинстве случаев нормальное. Иногда острое повышение внутриглазного давления из-за набухания хрусталика.

Биомикроскопия глаза проводится щелевой лампой (стационарной или ручной), основными частями которой являются осветитель и увеличительное устройство. Методика позволяет визуально оценить оптические среды и ткани глаза. Перед диагностикой больному выполняется медикаментозный мидриаз.

При катаракте особое внимание уделяют:

- Размеру и плотность ядра.

- Стадии дистрофических изменений в капсуле.

- Положению хрусталика.

- Присутствию выраженного или скрытого подвывиха хрусталика.

- Разрушению волокон связки, поддерживающей хрусталик.

Наиболее типичной картиной при катаракте является бледный зрачок (сероватый или зеленовато-коричневый), реакция на свет — положительная, дистрофические изменения в капсуле.

Офтальмоскопия оценивает сетчатку, зрительный нерв, сосудистую оболочку в лучах отраженного света. Иногда окулист не может дать заключение о состоянии сосудов и зрительного нерва, так как при выраженной катаракте осмотр затруднен. Чаще всего отражение глазного дна блёклое и слабое. Детали глазного дна видны плохо. Наибольшее значение офтальмоскопия имеет у больных с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, увеитом, близорукостью, пигментным ретинитом.

Гониоскопия – контактный метод исследования угла передней камеры глаза. Для диагностики необходимы гониоскоп и щелевая лампа.

Гониоскопия выполняется для выявления сочетания катаракты и глаукомы. Состояние угла передней камеры глаза имеет принципиальное значение для выбора оптимальной тактики оперативного вмешательства.

Цветовое тестирование выявляет нарушения цветоощущения. Для диагностики используют таблиц Рабкина, Штиллинга, панельных тестов для ранжирования цветов и специально предназначенных приборов — аномалоскопов.

Катаракта часто проявляется умеренным нарушением цветовосприятия.

Дополнительные методы диагностики катаракты, обязательные для каждого больного

Рутинные методы диагностики применяются у всех офтальмологических больных. Дополнительные обязательные методы назначают пациентам с катарактой уже после постановки этого диагноза.

Дополнительные методы необходимы для оценки индивидуальных особенностей органа зрения и подбора оптимальных параметров искусственного хрусталика.

Все данные специальных исследований анализируют с помощью программных алгоритмов. По результатам возможно подобрать нужною оптическую силу интраокулярной линзы и скорректировать дальнозоркость, близорукость.

Дополнительные методы обследования это:

- Объективные методики оценки остроты зрения (рефрактометрия; скиаскопия).

- Офтальмометрия.

- Определение переднее – заднего размера глазного яблока.

- Электрофизиологическое исследование глаза.

- Объективные методики оценки остроты зрения привлекают точностью и исключением аггравации.

- Рефрактометрия направлена на определение преломляющей силы оптической системы глаза. Метод позволяет объективно подтвердить и установить степень дальнозоркости, близорукости и астигматизма.

Наибольшее распространение приобрела рефрактометрия с помощью специального медицинского оборудования (рефрактометр).

- Скиаскопия – также определяет рефракцию глаза. Метод заключается в наблюдении за передвижением теней в области зрачка, при этом пучок света, направленный на глаз, отражается от зеркала.

Преломляющая сила оптической системы глаза при катаракте может иметь любые значения.

- Определение передне – заднего размера глазного яблока позволяет оптимально подобрать искусственный хрусталик.

Глазное яблоко имеет неправильную шаровидную форму, передне-задний размер взрослого человека, составляет около 23-24 мм.Эхографический метод определения размеров глазного яблока используется в настоящее время чаще всего.

- Электрофизиологическое исследование глаза используется для оценки лабильности и порога чувствительности зрительного нерва.

Состояние зрительного нерва дает представление о возможностях операции, прогнозе по восстановлению зрения после вмешательства.

Возможности функциональной диагностики на сегодняшний день достаточно велики.

Электрофизиологическое исследование глаза включает:

- Запись суммарной ретинограммы;

- Запись молекулярной ретинограммы;

- Запись ритмической электроретинограммы на белый красной свет;

- Запись зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на вспышку света;

- Определение критической частоты воспроизведения ритма;

- Запись зрительных вызванные потенциалов на структурированные стимулы;

- Определение критической частоты слияния мелькания;

- Определение чувствительности и лабильности зрительного нерва;

- Определение пространственно-контрастной чувствительности;

- Электростимуляция зрительного стимулятора.

Результаты исследований при катаракте могут широко варьировать от абсолютно нормальных значений до критического снижения функции оптического нерва. В крайних случаях, коррекция катаракты признается нецелесообразной, так как положительного эффекта от вмешательства на фоне повреждения нервной ткани фиксироваться не будет.

Современные дополнительные методы в диагностике катаракты, которые назначает врач

В ряде случаев рутинных и специальных методов исследования при катаракте бывает недостаточно.

В современных клиниках могут дополнительно назначаться углубленные диагностические процедурыдля выбора той или иной техники операции, типа искусственного хрусталика и т.д..

Дополнительные методики по рекомендации окулиста:

- Денситометрия.

- Ультразвуковая биомикроскопия.

- Эндотелиальная биомикроскопия..

- Когерентная томография сетчатки и зрительного нерва.

- Денситометрия (определение ультразвуковой плотности хрусталика и роговицы) позволяет оценить ткани глаза, их однородность, структурность.

- Ультразвуковая биомикроскопия новый метод акустической визуализации внутриглазных структур переднего сегмента глаза.

Ультразвуковая биомикроскопия может оценивать:

- Роговицу и склеру.

- Переднюю камеру.

- Угол глаза.

- Радужку.

- Цилиарное тело.

- Заднюю камеру.

- Передние слои хрусталика.

- Эндотелиальная биомикроскопия проводится в до- и послеоперационном периоде.При помощи сравнения со стандартными изображениями плотности эндотелия возможно быстро определить изменение плотности эндотелия у пациента.

- Когерентная томография сетчатки и зрительного нерва — новейшая диагностическая процедура, позволяющаявыявлять такие изменения как отек сетчатки, отслойка ретинального пигментного эпителия, витреоретинальная тракцияи другие изменения на самой ранней, доклинической стадии.

Методы лабораторных исследований в диагностике катаракты

Лабораторная диагностика используется для подготовки больного к операции и определения причины катаракты.

В обязательном порядке назначаются:

- Клинический анализ крови.

- Общий анализ мочи.

- Гликемия (гликированный гемоглобин).

- Кальций крови.

- Коагулограмма.

- Анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис.

- Рентгенограмму органов грудной клетки и придаточных пазух носа.

- Консультация терапевта, стоматолога, ЛОР-врача (по показаниям – других специалистов).

Нарушения углеводного, фосфорно-кальциевого обмена могут быть причиной катаракты. В этом случае уровень глюкозы или кальция крови будет превышать нормальные значения.

Исследования выполняются и с целью выявления противопоказаний к операции (декомпенсация хронических заболеваний), обнаружения и своевременного лечения очагов хронической инфекции, которые могут осложнить течение послеоперационного периода.

Источники:

, , , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками  Лапароскопическая резекция при пилоростенозе

Лапароскопическая резекция при пилоростенозе  Аналог визин глазные капли цена

Аналог визин глазные капли цена  Клетки сетчатки начали печатать на принтере

Клетки сетчатки начали печатать на принтере  Нет необходимости в противовоспалительных препаратах после лазерной хирургии глаукомы

Нет необходимости в противовоспалительных препаратах после лазерной хирургии глаукомы