Экстракапсулярная экстракция катаракты описание

Вторичная катаракта

ОПИСАНИЕ

Вторичная катаракта развивается после экстракапсулярной экстракции катаракты (помутнение хрусталика ) из субкапсулярного эпителия, оставшихся масс, пигментных клеток, мигрировавших в капсуле при рассасывании масс.Вторичная катаракта приводит к снижению зрения, а иногда сводит на нет полученные после экстракции результаты.

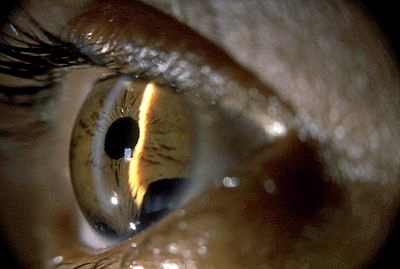

При исследовании глаза боковым освещением вторичная катаракта имеет вид неоднородной серовато-белой, иногда пигментированной пленки. При прохордящем свете удается увидеть тусклый рефлекс глазного дна. При биомикроскопическом исследовании отчетливо видны передняя и задняя капсулы с бесформенными массами хрусталика, заключенными между листками капсулы. Обладая высокой регенеративной способностью, субкапсулярный эпителий продуцирует хрусталиковые волокна. Хрусталиковые волокна подвергаются гидропическому перерождению, превращаясь в шары-клетки-их называют шары Эльшнига. Шары Эльшнига резко снижают зрение из-за неправильного преломления лучей.

ПРИЧИНЫ

Причины возникновения катаракты пока не установлены. Также еще не известно, почему один глаз поражается раньше, и что нужно делать, чтобы остановить процесс развития катаракты. Однако известно, что помутнение хрусталика - естественный возрастной процесс, а иногда катаракта бывает врождённой.

Можно указать некоторые факторы, способствующие развитию катаракты:

- возрастные изменения;

- наследственная предрасположенность;

- травмы глаза (например, химические, механические);

- внутриглазные воспалительные процессы;

- глаукома, близорукость высоких степеней и др. различные глазные заболевания;

- сахарный диабет, нарушение обмена веществ, авитаминоз;

- прием некоторых лекарственных препаратов, например, стероидных, препаратов против подагры;

- лучевое, СВЧ или ультрафиолетовое облучение в т.ч. длительное пребывание на солнце без защитных очков;

- пребывание в зонах с повышенной радиацией;

- экологические факторы;

- отравление токсичными веществами (нафталин, динитрофенол, таллий, ртуть, спорынья);

- курение, употребление алкоголя.

СИМПТОМЫ

Одними из первых признаков катаракты могут быть жалобы на:

- чувство двоения предметов,

- появление «мушек» или пятен перед глазами,

- желтоватый оттенок видимого изображения,

- затруднения при чтении, связанные с нарушением контраста между буквами и общим фоном.

При созревании катаракты описанные выше жалобы постепенно прогрессируют, больной начинает отмечать снижение остроты зрения.

В стадии зрелой катаракты предметное зрение утрачивается, сохраняется лишь светоощущение.

В зависимости от преимущественной локализации помутнений в хрусталике (в центре или на периферии), клиническая картина катаракты может иметь некоторые особенности. Если катаракта начинает развиваться на периферии хрусталика, пациент может не ощущать никаких изменений в зрении. Такая катаракта обнаруживается случайно на профилактическом врачебном осмотре.

Чем ближе к центру находится помутнение хрусталика, тем серьёзней становятся проблемы со зрением. При развитии помутнений в центральной части хрусталика (его ядре) может появиться или усилиться близорукость, что проявляется улучшением зрения вблизи, но ухудшением зрения вдаль. Этим объясняется то, что людям с катарактой очень часто приходится менять очки. Многие пожилые пациенты в такой ситуации отмечают то обстоятельство, что утерянная на пятом десятке жизни способность читать и писать без плюсовых очков на некоторое время необъяснимым образом возвращается. При этом предметы видны нечетко, с размытыми контурами. Изображение может двоиться. Зрачок, который обычно выглядит чёрным, может приобрести сероватый или желтоватый оттенок.

Люди с катарактой могут жаловаться на повышенную или сниженную светочувствительность. Так, некоторые говорят, что мир вокруг стал каким-то тусклым. С другой стороны, непереносимость яркого света, лучшее зрение в пасмурную погоду или в сумерках характерно для помутнений в центральной зоне хрусталика. Наиболее часто такие жалобы наблюдаются при т. н. заднекапсулярной катаракте. Все перечисленные симптомы являются показанием для обращения к врачу.

ЛЕЧЕНИЕ

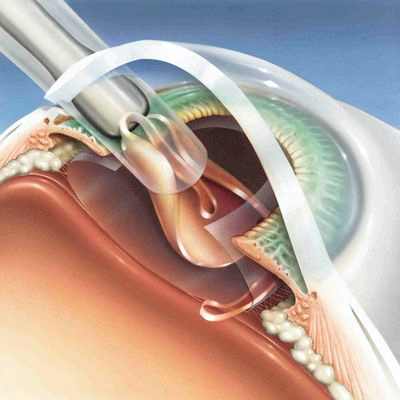

Все современные методы хирургии катаракты основаны на экстракапсулярной экстракции катаракты. Совершенствование техники ЭЭК привело к сокращению размеров разреза до 2,2 мм. Профиль разреза стал тоннельным, самогерметизирующимся и не требующим наложения швов.

Наиболее эффективным методом ЭЭК является дробление ядра ультразвуком (факоэмульсификация). Диаметр ИОЛ больше - 5,5-6 мм, поэтому линзы имплантируются в сложенном виде и расправляются внутри глаза.Вся операция настолько упрощена, что в высокоразвитых странах проводится амбулаторно. Кроме того, рекомендована операция в стадии незрелой катаракты (50-60 % зрения). Поэтому не пользуйтесь услугами врача, который предлагает Вам "ждать созревания катаракты". За исключением, разве что, случая, когда катаракта диагностирована на единственном видящем глазу.В настоящее время проводится разработка дробления катаракты лазером.

В настоящее время для лечения вторичной катаракты успешно используют лазеры — YAG-лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика.

Способ экстракапсулярной экстракции катаракты

Распознанный текст

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(57) Изобретение относится к офтальмологии. Цель изобретения облегчение удаления ядра и масс хрусталика. Для этого по способу экстракапсулярной экстракции катаракты при формировании лоскута передней капсулы оставляют невскрытым верхний ее сегмент, выводят лоскут в операционный разрез. Затем,подтягивая, смещают им радужку к периферии и после удаления ядра и масс хрусталика отсекают лоскут у основания,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

(71) Одесский научно-исследовательский институт глазных болезней и тканевой терапии им. акад. В. П. филатова

(72) Н. Ф. Боброва и Т. А. Красновид

(56) Хирургия катаракты: Сб, научнтрудов. М, 1983, с, 4-8(54) спосоБ экстРАКАпсуляРной экстРдкЦИИ КАТАРАКТЫ

Изобретение относится к медицинеа именно к офтальмологии, и может быть

использовано при хирургических вмешательствах на хрусталикеЦель изобретения — облегчение удаления ядра и масс хрусталика.

способ осуществляют следующим образом.

После подготовки больного, анестезии, обработки операционного поля

отсепаровывают коньюнктиву кверху от

лимба, вскрывают переднюю камеру на 22, 5 мм, вводят раствор 1Ф-ного метазона либо адреналина 1: 1000 с целью

расширения зрачка, производят переднюю капсулотомию, делая микроперфорации в листке передней капсулы по

краю расширенного зрачка, за исключением верхнего ее сегмента. Листок передней капсулы подхватывают пинцетом

у его вершины и отворачивают кверхувыводят в разрез и ущемляют между

краями разреза. При подтягивании лоскута передней капсулы пинцетом в операционном разрезе смещается кверС ху радужная оболочка, открывая доступ к верхним отделам хрусталиковой сумки. При незначительных степенях дислокации хрусталика предоставляется возможность прикрыть сформированным лоскутом участок предполагаемого выхода стекловидного. тела в переднюю камеру. При этом легко удаляется ядро ф1ь хрусталика его верхний край не задерживается радужной оболочкой, открывается широкий доступ для удаления

1 хрусталиковых масс любым инструментом предназначенным для аспирации, Кроме того, манипуляции осуществляют под визуальным контролем, чему способствует смещенная кверху радужная оболочф” ка, удерживаемая клапаном передней капсулы, Одновременно исключается механическая травма пигментного листка радужки, который защищен листком капсулы хрусталика; все манипуляции

по смещению радужки кверху осуществляют путем подтягивания лоскута передней капсулы хрусталика в операционном разрезе. После полного удаления ядра и масс лоскут передней капсулы хрусталика дозированно отсекают у его основания ножницами, Зрачок сужают с помощью миотиков. При показаниях продлевают разрез и производят имплан-10 тацию ИОЛ. Разрез по наружному лимбу герметизируют швами, Переднюю камеру восстанавливают влагозаменителями.

П р и м е р. Больной Г. 7 лет, поступил с диагнозом: оба глаза врож15 денные катаракты. Острота зрения правого глаза 0, 17-0, 2, не корр.; острота зрения левого глаза О, 17, не корр Поле зрения и внутриглазное давление в пределах нормы. 20

На правом глазу была произведена экстракция врожденной катаракты по предлагаемой методике: общая анестезия смесью закиси азота и фторотана, Обработка операционного поля 1-ным раствором бриллиантовой зелени, веки фиксированы векорасширителем, уздечный шов на верхнюю прямую мышцу. Коньюнктива отсепарирована на. небольшом протяжении сверху от лимба. Разрез по наружному лимбу скребцом до 3 мм, в переднюю камеру введен 1-ный раствор мезатона. Цистотомом Ке1шапа на ирригации произведено выкраивание лоскута передней капсулы путем нане35 сения микроперфораций, начиная от 6 ч в обе стороны кверху до 11 и 1 ч. Лоскут передней капсулы подхвачен цанговым пинцетом на ирригации, отвернут и выведен в разрез в лимбе При подтягивании лоскута в области разреза радужная оболочка хорошо сместилась кверху, обнажив верхний полюс хрусталика. По поверхности листка передней капсулы в переднюю камеру введены последовательно первый, а затем второй наконечники факоэмульсификатора “Сачхсгоп — 7007″, которыми произведено удаление мягкого ядра (без включения ультразвука) и кортикальных масс по периферии. При этом массы в верхней половине удалялись легко, так как они не были прикрыты радужной оболочкой и передней капсулой. После окончательного удаления масс осмотрена задняя капсула хруста55 лика, которая оказалась прозрачной. Листок передней капсулы отсечен у ос-, нования. Радужная оболочка самостоя

тельно заняла правильное положение.

Закапан 1Ф-ный раствор пилокарпина

зрачок хорошо сузился. Швы на корнеосклеральный разрез. В переднюю камеру введен раствор Рингер-Локка.

Шов на коньюнктиву. Под конъюнктиву

введен антибиотикПослеоперационный период протекал

гладко. Больной получал дезинфицирующие капли, медикаментозный массаж

зрачка, парабульбарно антибиотик

и дексаэонПри выписке: глаз почти спокоенроговица прозрачна, передняя камера

глубокая. Зрачок расположен центрально правильной формы, синехий нетхорошо реагирует на свет, Задняя капсула прозрачна Глазное дно в пределах нормы.Острота зрения 0, 3 с корр.

Спустя 5 месяцев после операции:

правый глаз спокоен, зрачок в центрехорошо подвижен, задняя капсула ин-.

тактна.Острота зрения 0, 3 с корр.

Поступил для операционного лечения левого глаза.

На левом глазу была произведена

экстракапсулярная экстракция катаракты по предлагаемой методике, Операция и послеоперационный период протекал беэ осложнений.

При выписке: левый глаз спокоенроговица прозрачна, передняя камера

глубокая, зрачок в центре, подвиженсинехий нет. Задняя капсула интактна.

Глазное дно в пределах нормы. Острота зрения 0, 3 с корр, +13, 0 Р.

По сравнению с известным предлагаемый способ экстракапсулярной экстракции катаракты создает оптимальные

условия для атравматичного выведения

ядра иэ капсульной сумки через операционный разрез, обеспечивает полное

удаление хрусталиковых масс иэ наиболее труднодоступной зоны верхнего

полюса хрусталиковой сумки, исключает

травмирование пигментного листка радужки.

Способ экстракапсулярной экстракции катаракты

Способ экстракапсулярной экстракции катаракты (Патент SU 1607803):

Авторы патента:

ШРАМКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4454724/30-14 (22) 04.07.88 (46) 23.11.90. Бюл. № 43 (71) Всесоюзный научно-исследовательскийинститут глазных болезней (72) М. Л. Двали, Г. С. Полунин, М. Н. Иванов, А. А. Федоров и И. А. Шрамко (53) 617.7(088.8) (56) Алексеев Б. Н. Внутрикапсулярная имплантация искусственного хрусталика; Методические рекомендации, — М. 1985. (54) СПОСОБ ЭКСТРАКАПСУЛЯРНОЙ

ЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТЫ (57) Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для экстракапсулярного удаления катаракты.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для экстракапсулярного удаления катаракты.

Способ экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты через малый тоннельный разрез

Начало действия патента: 30 Октября, 1998

Адрес для переписки: 620149, г.Екатеринбург, ул. Бардина 4А, МНТК "Микрохирургия глаза"

Изобретение относится к офтальмологии и предназначено для экстракапсулярной экстракции зрелой твердой катаракты через малый тоннельный разрез. Проводят тоннельный доступ. Выполняют круговой капсулорексис, гидродиссекцию ядра, механическую фрагментацию ядра на части с последующим последовательным выведением их наружу. После выполненной гидродиссекции производят максимальное слущивание экваториальных слоев ядра. Механическую фрагментацию ядра осуществляют в капсульном мешке. Для этого шпателем фиксируют ядро в ближайшей к разрезу точке, а острым инструментом типа факочоппер выполняют насечку вдоль ядра на глубину 2/3 его толщины в плоскости, перпендикулярной разрезу. Начинают с наиболее удаленной от разреза точки, в сформированную трещину помещают шпатель, максимально приблизив его к режущей части факочоппера, и осуществляют фрагментацию ядра путем разведения инструментов в стороны перпендикулярно трещине. Способ обеспечивает снижение операционных и послеоперационных осложнений, в частности послеоперационного астигматизма.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для экстракапсулярной экстракции зрелой твердой катаракты через малый тоннельный разрез.

Способ экстракапсулярной экстракции катаракты (ЭЭК) является одним из наиболее распространенных способов хирургического лечения катаракты и состоит из следующих основных этапов: разрез фиброзной капсулы глаза (роговичный доступ), резекция передней капсулы хрусталика, удаление ядра и хрусталиковых масс, имплантация ИОЛ, наложение шва. В случае зрелой твердой катаракты длина разреза фиброзной капсулы достигает 10-11 мм, что требует наложения непрерывного роговичного шва, в результате послеоперационное осложнение - астигматизм (С.Н. Федоров, Э.В.Егорова и др. "Анализ клинико-функциональных результатов имплантации интраокулярных линз из сополимера коллагена", журнал "Офтальмохирургия" 1994 г. N 2, c.5).

В последние годы была разработана техника удаления катаракты методом факоэмульсификации, вместе с которой пришли в катарактальную хирургию бесшовные малые разрезы, исключающие послеоперационный астигматизм. Однако использование дорогостоящих инструментов и сложности, с которыми сталкивается офтальмохирург при проведении факоэмульсификации, создают определенные трудности, с которыми нельзя не считаться. Присутствует и отрицательный момент в самой операции: при зрелой и незрелой катаракте с плотным ядром время ультразвукового дробления ядра хрусталика довольно продолжительно и велик риск повреждения эндотелия роговицы.

Стали появляться работы, в которых предлагается метод выполнения бесшовного малого разреза при экстракапсулярной экстракции катаракты, т.е. без применения факоэмульсификации. В одном из таких способов используется специальная петля, которая вводится в капсульный мешок через склеральный тоннельный разрез под ядро хрусталика и с помощью нее ядро выводится наружу (А. Момозе "Бесшовный малый разрез при экстракапсулярной экстракции катаракты без применения факоэмульсификации", журнал "Офтальмохирургия" 1995 г. N 4, с. 54-58).

Наиболее близким и взятым в качестве прототипа является способ факобисекции, состоящий в удалении катаракты через склеральный разрез (5-7 мм) без швов. Операция состоит в формировании склерально-роговичного тоннельного разреза, кругового капсулорексиса диаметром 5,5-7 мм, гидродиссекции и гидровыведении ядра в переднюю камеру, где ядро разделяют на 2 части, используя простой шпатель для радужной оболочки и специально разработанную петлю для ядра. Для того чтобы разделить ядро на две части, используется сила противодействия между двумя инструментами. При этом петля неподвижна, а шпатель выводится из передней камеры и при этом делит ядро на две части. Затем с помощью этих инструментов две половинки хрусталика удаляются маневром "бутерброд" (Феличе Миранти, Массимо Менга и др. "Упрощенная мануальная факобисекция - альтернатива факоэмульсификации", журнал "Офтальмохирургия", 1998 г. N 2, с. 18-25).

Недостатком способа является риск повреждения эндотелия роговицы и не только ядром, которое выводят в переднюю камеру и там фрагментируют, но и громоздким инструментом (петлей). В анализируемом способе выполняют капсулорексис шире по сравнению с проводимым при факоэмульсификации, т.к. более широкий диаметр капсулорексиса облегчает выведение ядра. Но известно, что, выполняя капсулорексис большего диаметра, чем 5-6 мм, появляется риск непроизвольного разрыва передней капсулы.

Задачей изобретения является разработка менее травматичного способа экстракапсулярной экстракции зрелой твердой катаракты через тоннельный бесшовный разрез путем фрагментации ядра в мешке.

Технический результат, получаемый в результате решения этой задачи, состоит в снижении операционных и послеоперационных осложнений, в частности послеоперационного астигматизма.

Указанный технический результат может быть получен, если в способе экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты через малый тоннельный разрез, включающий тоннельный бесшовный доступ, выполнение кругового капсулорексиса, гидродиссекцию ядра, механическую фрагментацию ядра на части с последующим последовательным выведением их наружу, после выполненной гидродиссекции необходимо произвести максимальное слущивание экваториальных слоев ядра с помощью инструмента, а механическую фрагментацию ядра осуществить в капсульном мешке, для этого шпателем фиксируют ядро в ближайшей к разрезу точке, а острым инструментом типа факочоппер выполняют насечку вдоль ядра на глубину 2/3 его толщины в плоскости, перпендикулярной разрезу, причем начинают с наиболее удаленной от разреза точки, затем в сформированную трещину помещают шпатель, максимально приблизив его к режущей части факочоппера, и осуществляют фрагментацию ядра путем разведения инструментов в стороны перпендикулярно трещине.

Среди существенных признаков, характеризующих способ, отличительными являются:

- после гидродиссекции производят максимальное слущивание экваториальных слоев ядра с помощью инструмента;

- механическую фрагментацию ядра выполняют в капсульном мешке, для этого:

- шпателем фиксируют ядро в ближайшей к разрезу точке;

- острым инструментом типа факочоппер выполняют насечку вдоль ядра на глубину 2/3 его толщины в плоскости, перпендикулярной разрезу;

- начинают выполнять насечку с наиболее удаленной от разреза точки;

- затем в сформированную трещину помещают шпатель, максимально приблизив его к режущей части факочоппера;

- далее осуществляют фрагментацию ядра путем разведения инструментов в стороны перпендикулярно трещине.

Между совокупностью существенных признаков и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь.

После гидродиссекции ядро отделено от кортикальных хрусталиковых масс. Следующим действием - максимальным слущиванием экваториальных слоев ядра с помощью инструмента - достигают уменьшения размеров ядра в экваториальной плоскости по максимуму. Это является обязательным условием для того, чтобы механическую фрагментацию ядра в капсульном мешке выполнить атравматично, т. к. благодаря этому действию появляется свободное пространство в капсульном мешке, что позволяет осуществить введение не громоздкого инструмента в мешок и выполнение там необходимых манипуляций, не повреждая задней капсулы.

Для атравматичного выполнения механической фрагментации ядра в мешке необходима совокупность следующих действий. Шпателем фиксируют ядро в ближайшей к разрезу точке (чаще всего это соответствует 12 часам на экваторе ядра), а острым инструментом типа факочоппер выполняют насечку вдоль ядра на глубину 2/3 толщины ядра в плоскости, перпендикулярной разрезу, причем начинают с наиболее удаленной от разреза точки (чаще всего соответствует 6 часам на экваторе ядра). Шпатель фиксирует ядро, не давая ему вращаться, и вместе с используемым острым инструментом, совершающим движение от 6 часов к 12 часам, именно в плоскости, перпендикулярной разрезу, создает силу противодействия между инструментами, именно она позволяет выполнить насечку-трещину, необходимую для следующего этапа. Не выполнив хотя бы одно из вышеописанных условий, получим вращение ядра в момент работы острым инструментом, а это не позволит выполнить насечку нужной глубины и атравматично.

Насечку-трещину необходимо иметь на 2/3 толщины ядра. Стремясь выполнить ее глубже, возникает риск повреждения задней капсулы. Выполнив ее на меньшую глубину, нет гарантии получить быструю, без лишних манипуляций в мешке, фрагментацию ядра на следующем этапе.

После выполнения насечки-трещины шпатель, которым удерживали ядро, перемещают в трещину, максимально приблизив его к режущей части инструмента, с помощью которого она выполнялась, и осуществляют окончательную фрагментацию ядра путем разведения инструментов в стороны перпендикулярно трещине. Именно сблизив инструменты, удается с минимальным усилием окончательно расколоть ядро, исключив при этом вращение ядра. С этой же целью необходимо выполнить условие - разводить инструменты перпендикулярно трещине. Инструмент, который применяется в капсульном мешке, малогабаритен. Ни одного лишнего действия не допускает данная технология, все действия конкретны, мобильны, позволяют решить поставленную задачу - атравматично фрагментировать ядро в капсульном мешке.

Таким образом, между совокупностью существенных признаков и получаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь.

Способ осуществляется следующим образом. Производится роговичный или склеральный тоннельный разрез (может быть выполнен роговично-склеральный тоннельный разрез) в верхнем секторе длиной от 3,5 до 6,5 мм, в зависимости от диаметра планируемой ИОЛ. В переднюю камеру вводится мидриатик для максимально-возможного расширения зрачка и вискоэластик для предохранения эндотелия роговицы. После выполнения непрерывного кругового капсулорексиса диаметром 5,0 - 6,0 мм производится гидродиссекция ядра и корковых слоев хрусталика таким образом, чтобы достичь свободной ротации ядра хрусталика в капсульном мешке.

Затем, вращая ядро одним микрошпателем, одновременно вторым микрошпателем с заостренным рабочим концом, осуществляется слущивание (отсечение) экваториальных слоев ядра с последующим удалением отщепленных фрагментов из капсульного мешка с помощью ирригации. В результате этого достигается уменьшение диаметра плотного ядра и образуется значительная разница в размерах ядра хрусталика и капсульного мешка, создается хорошая подвижность ядра в капсульном мешке и возможность атравматичного введения в мешок малогабаритного инструмента и осуществление им необходимых манипуляций.

Затем, фиксируя одним инструментом (микрошпателем) ядро хрусталика в наиболее приближенной к разрезу точке (12 часов на экваторе), другим острым инструментом типа факочоппер выполняя режущее движение в направлении от наиболее удаленной (6 часов) до наиболее приближенной к разрезу точки (12 часов) и в плоскости, перпендикулярной разрезу, выполняется насечка-трещина в ядре хрусталика на глубину 2/3 его толщины.

Окончательная фрагментация ядра на части осуществляется путем погружения максимально приближенных друг к другу рабочих частей инструмента в сформированную трещину с последующим их разведением в противоположные стороны, перпендикулярно трещине.

Полученные фрагменты ядра последовательно выводят из капсульного мешка одним из известных способов, например струей вискоэластика или с помощью инструмента. Остатки хрусталиковых масс удаляются методом аспирации-ирригации. Имплантация интраокулярной линзы осуществляется в капсульный мешок. Затем производится вымывание вискоэластика из полости глаза и герметизация разреза путем введения в переднюю камеру физиологического раствора. При правильном выполнении тоннельного доступа необходимость в швах отсутствует. При склеральном тоннельном доступе конъюнктива ушивается рассасывающимся материалом.

Данным способом удаление катаракты в нашем Центре произведено в 148 случаях. В двух случаях в ходе операции отмечался частичный разрыв цинновых связок, что было обусловлено их слабостью ввиду пожилого возраста пациентов. У трех больных отмечался незначительный отек верхней трети роговицы, котоый купировался на 2-3 сутки после операции. Разрыва задней капсулы не наблюдалось.

Пример 1.

Пациент Ш. 61 лет поступил 22.06.98 с диагнозом: зрелая катаракта OD, острота зрения 1/ р.с. При биомикроскопии на щелевой лампе: хрусталик на срезе диффузно-мутный, белого цвета. 23.06.98 выполнена экстракапсулярная экстракция катаракты через склеральный тоннельный разрез длиной 3,5 мм. В переднюю камеру введен мидриатик и вискоэластик для защиты эндотелия роговицы. Произведен круговой непрерывный капсулорексис диаметром 5,0 мм. Ядро хрусталика фрагментировано механически шпателем и факочоппером с предварительным слущиванием корковых слоев. Фрагменты ядра вывихиваются из капсульного мешка и передней камеры микрошпателями. Путем аспирации-ирригации удалены остатки хрусталиковых масс. Имплантирована гибкая складывающаяся интраокулярная линза Н60М фирмы "Storz".

Рана герметизирована путем введения в переднюю камеру физиологического раствора.

Острота зрения на следующий день после операции составила: 0,65 с cyl - 0,25D ax90 o = 0,85,

величина послеоперационного астигматизма 0,25D

Через 1 месяц после операции острота зрения -1,0 без коррекции, астигматизм отсутствовал.

Пример 2.

Пациентка М. 80 лет поступила 16.08.98 с диагнозом: бурая катаракта OD, острота зрения 1/ р. с. При биомикроскопии на щелевой лампе: хрусталик мутный, бурого цвета.

17.08.98 выполнена экстракапсулярная экстракция катаракты через роговичный тоннельный разрез длиной 5,5 мм. В переднюю камеру введен мидриатик и вискоэластик для защиты эндотелия роговицы. Произведен круговой непрерывный капсулорексис диаметром 6,0 мм. Выполнена гидродиссекция ядра и корковых слоев. Ядро хрусталика фрагментировано механически шпателем и факочоппером с предварительным удалением корковых слоев. Разделенные фрагменты ядра вывихиваются из капсульного мешка микрошпателями и удаляются из передней камеры зубчатым пинцетом.

Путем аспирации-ирригации удалены остатки хрусталиковых масс.

Имплантирована интраокулярная линза из полиметилметакрилата модели Т-28 производства МНТК "Микрохирургия глаза". Рана герметизирована путем введения в переднюю камеру физиологического раствора.

Острота зрения на следующий день после операции составила:

0,5 с cyl -0,5D ax90 o = 0,7,

величина послеоперационного астигматизма 0,5D

Через 1 месяц после операции острота зрения -0,8 без коррекции, астигматизм отсутствовал.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты через малый тоннельный разрез, включающий тоннельный доступ, круговой капсулорексис, гидродиссекцию ядра, механическую фрагментацию ядра на части с последующим последовательным выведением их наружу, отличающийся тем, что после гидродиссекции производят максимальное слущивание экваториальных слоев ядра, а механическую фрагментацию ядра выполняют в капсульном мешке, для этого шпателем фиксируют ядро в ближайшей к разрезу точке, а острым инструментом типа факочоппер выполняют насечку вдоль ядра на глубину 2/3 его толщины в плоскости, перпендикулярной разрезу, причем начинают с наиболее удаленной от разреза точки, затем в сформированную трещину помещают шпатель, максимально приблизив его к режущей части факочоппера, и осуществляют фрагментацию ядра путем разведения инструментов в стороны перпендикулярно трещине.

способ экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты через малый тоннельный разрез

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии и предназначено для экстракапсулярной экстракции катаракты через малый тоннельный разрез. Производят корнеосклеральный тоннельный разрез в верхнем секторе. Вскрывают переднюю капсулу линейным разрезом. Ядро верхней экваториальной частью укладывают на радужку. Выполняют насечку по типу "кусок пирога" на 1/4-1/3 диаметра ядра. Ядро ротируют, заводя край радужки в выполненную насечку. Выводят ядро в переднюю камеру. Разворачивают ядро насечкой к разрезу. Фрагментируют ядро вдоль насечки. Способ позволяет удалять зрелые катаракты через малый тоннельный разрез, обеспечивает снижение послеоперационных осложнений, в том числе послеоперационного астигматизма.

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и предназначено для экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты, осложненной подвывихом хрусталика.

Современная хирургия катаркты - преимущественно бесшовная хирургия малых самогерметизирующихся операционных разрезов путем ультразвуковой факоэмульсификации (Pham D. T. Wollensak J. "No-stich" cataract surgery as a routine procedure. Technique and experiences. // Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 1992, v.200, p.639-43).

В последние годы стали появляться работы, описывающие технику выполнения экстракапсулярной экстракции катаракты путем тоннельной экстракции, либо механической фрагментации ядра через малый самогерметизирующий разрез. Известен способ, в котором используется специальная петля, которая вводится в капсульный мешок через склеральный тоннельный разрез под ядро хрусталика и вместе с ядром выводится наружу (А. Момозе. Бесшовный малый разрез при экстракапсулярной экстракции катаракты без применения факоэмульсификации // Офтальмохирургия, 1995, 4, с. 54-58). При другом описанном способе, ядро выводится из капсульного мешка петлей через большой тоннель (длина роговичной части 8,5-9,0 мм), при этом стабилизация капсульного мешка при наличии подвывиха хрусталика достигается предварительным введением в мешок разомкнутого кольца из полипропилена. (Иошин И.Э. и соавт. Тоннельная экстракция катаракты при перезревании и подвывихе хрусталика // Новое в офтальмологии, 2000, 2, с.33-34).

Наиболее близким и взятым в качестве прототипа является способ факобисекции, состоящий в удалении катаракты через корнеосклеральный тоннельный разрез 5-7 мм. Операция состоит в формировании корнеосклерального тоннельного разреза, кругового капсулорексиса диаметром 5,5-7 мм, гидродиссекции и гидровыведении ядра в переднюю камеру, где ядро разделяют на 2 части, используя простой шпатель для радужной оболочки и специально разработанную петлю для ядра. Для разделения ядра используется сила противодействия между двумя инструментами. При этом петля неподвижна, а шпатель выводится из передней камеры и при этом делит ядро на две части. Затем с помощью этих инструментов фрагменты хрусталика поочередно удаляются маневром "бутерброд" (Феличе Миранти и соавт. Упрощенная мануальная факобисекция - альтернатива факоэмульсификации // Офтальмохирургия, 1998, 2, с.18-25).

Недостатком этого метода является то, что данный способ в большинстве своем наиболее успешен при незрелых катарактах, и лишь в некоторых случаях, при зрелых катарактах, когда вскрытие передней капсулы возможно методом непрерывного кругового капсулорексиса (НКК). У большинства зрелых катарактах кортикальные слои молочно-белого цвета, мягкие, набухшие, что усложняет выполнение НКК. При осложненных зрелых катарактах невозможно атравматичное проведение НКК из-за имеющихся выраженных дегенеративных или поствоспалительных изменений внутри глаза: подвывих хрусталика при слабости волокон цинновой связки, наличие узкого ригидного зрачка, не поддающегося медикаментозному расширению, наличие зрачковых синехий. Кроме того, наличие набухания кортикальных масс хрусталика затрудняет визуализацию при вскрытии капсулы. Особенно данный способ сложно выполнить атравматично при подвывихе хрусталика.

Задачей изобретения является разработка надежного способа экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты через малый тоннельный разрез, осложненной подвывихом хрусталика.

Технический результат, получаемый в результате решения этой задачи, состоит в возможности проведения данного типа операций на глазах со зрелыми катарактами, в снижении операционных (выпадение стекловидного тела, отрыв капсульного мешка, экспульсивная геморрагия) и послеоперационных осложнений, в частности послеоперационного астигматизма.

Указанный технический результат может быть получен, если в способе экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты через малый тоннельный разрез, включающем выполнение разреза, вскрытие передней капсулы и гидродиссекцию ядра с последующим выведением его в переднюю камеру и механической фрагментацией с помощью инструмента, типа шпателя, и хрусталиковой петли, которую заводят под ядро, согласно изобретению переднюю капсулу вскрывают линейным разрезом, а после гидродиссекции ядро укладывают верхней экваториальной частью на радужку и, с помощью инструментов, выполняют в его экваториальной части насечку по типу "кусок пирога" на глубину 1/4-1/3 диаметра, затем ядро ротируют, заводя зрачковый край радужки в выполненную насечку и, продолжая ротацию в ту же сторону, выводят в переднюю камеру, разворачивают насечкой к разрезу после заведения под него петли и фрагментируют вдоль насечки.

Среди существенных признаков, характеризующих способ, отличительным является следующее:

- переднюю капсулу вскрывают линейным разрезом;

- после гидродиссекции ядро укладывают верхней экваториальной частью и, с помощью инструментов, выполняют в его экваториальной части насечку по типу "кусок пирога" на глубину 1/4-1/3 диаметра ядра;

- затем ядро ротируют, заводя зрачковый край радужки в выполненную насечку и, продолжая ротацию в ту же сторону, выводят ядро в переднюю камеру;

- разворачивают его насечкой к разрезу после заведения под него петли и фрагментируют вдоль насечки.

Между совокупностью существенных признаков в достигаемом техническом результате существует причинно-следственная связь.

При имеющейся слабости, надрыве волокон цинновой связки и во избежании их дальнейшего надрыва, механическую фрагментацию ядра безопаснее проводить в передней камере, чтобы сохранить капсульный мешок интактным от каких-либо воздействий во время манипуляций. Выполнять при зрелой катаракте капсулорексис сложно и небезопасно. Поэтому технология предусматривает атравматичный линейный разрез передней капсулы, через который ядро верхней экваториальной частью укладывают на радужку и формируют насечку по типу "кусок пирога". Затем при ротации, ядро скользит по радужке, опираясь сформированным секторальным дефектом за зрачковый край и вывихивается в переднюю камеру, при этом механического воздействия на капсульный мешок и волокна цинновой связки не оказывается, что важно в хирургии катаракты, осложненной подвывихом хрусталика.

Насечка на ядре необходима для вывихивания ядра в переднюю камеру, при этом нагрузка переводится с волокон цинновой связки на полноценную радужку и выведение ядра проходит атравматично.

Также выполняемая насечка является гарантией надежной атравматичной фрагментации ядра в передней камере, так как усилий для окончательной фрагментации прилагается меньше, ввиду того, что часть ядра уже рассечена на 1/4-1/3 диаметра. Причем после заведения хрусталиковой петли в переднюю камеру под ядро необходимо развернуть ядро насечкой к разрезу, то есть на 12 часов. При таком положении ядра удается очень деликатно, без лишних усилий шпателем продлить насечку, окончательно фрагментируя ядро. При этом усилия петли и инструмента направлены навстречу друг другу.

Если насечку выполнить длиной менее 1/4 диаметра ядра, то не будет гарантии надежного заведения зрачкового края в насечку и не произойдет вывихивания ядра в переднюю камеру. Выполнить насечку длиной более 1/3 диаметра, не травмируя ткани (переднюю капсулу, волокна цинновой связки), не предоставляется возможным. То есть, насечка длиной 1/4-1/3 диаметра ядра является оптимально выбранной и технически исполнимой.

Таким образом, между совокупностью существенных признаков и достигаемым техническим решением существует причинно-следственная связь.

Способ осуществляется следующим образом. Производится конеосклеральный тоннельный разрез в верхнем секторе длиной 5,5-6,0 мм в зависимости от диаметра планируемой ИОЛ. В переднюю камеру вводится мидриатик для максимально-возможного расширения зрачка и вискоэластик повышенной плотности для поддержания максимальной глубины передней камеры и предохранения эндотелия роговицы. Острой тонкой иглой вскрывается передняя капсула на 12 часах, затем формируется линейный разрез ножницами Ваннас с 10 до 14 часов. Шпателем приподнимается ядро верхней экваториальной частью и укладывается на радужку.

Под выведенный край ядра заводится шпатель, а с помощью острого инструмента (факочоппер или цистотом) выполняется насечка перпендикулярно плоскости ядра на всю его толщину, по направлению от экватора к центру ядра на 1/4-1/3 часть его диаметра, формируется секторальный дефект по типу "кусок пирога". Затем ядро ретируется и зрачковый край радужки оказывается заведенным в выполненный дефект и, в дальнейшем, служит опорой при последующей его ротации в том же направлении. Ядро, вне зависимости от величины, скользит по радужке и выводится в переднюю камеру, не оказывая какого-либо давления на капсульный мешок и волокна цинновой связки. Капсульный мешок и волокна цинновой связки остаются сохранными.

Фрагментация ядра на части осуществляется на хрусталиковой петле (ширина 2,8 мм), которая вводится в переднюю камеру под ядро через тоннельный разрез. Затем ядро разворачивают насечкой к разрезу, то есть на 12 часов, и с помощью шпателя вдоль имеющейся насечки ядро окончательно фрагментируется на две части, которые последовательно выводятся из передней камеры одним из известных способов, либо с помощью инструмента, либо с помощью вискоэластика. Остатки хрусталиковых масс удаляются методом аспирации-ирригации. Имплантация ИОЛ осуществляется в капсульный мешок через линейный разрез передней капсулы. Удаляется передняя капсула над ИОЛ. Затем производится вымывание вискоэластика из полости глаза и герметизация разреза путем введения в переднюю камеру физиологического раствора. Необходимость в шовной герметизации тоннеля отсутствует. Конъюнктива ушивается одним узловым швом из рассасывающегося материала, либо герметизируется диатермо-коагуляцией.

Данным способом в Областном клиническом госпитале для ветеранов войн проведено удаление катаракты в 39 случаях. Все пациенты были старше 74 лет. Ни в одном случае мы не получили повреждения или отрыва капсульного мешка и выпадения стекловидного тела во время операции. У четырех пациентов отмечался незначительный отек эпителия верхней трети роговицы, который купировался на 3-и сутки после операции. У 5 пациентов в первые сутки наблюдался пигментный феномен Тиндалля, после выведения ядер через узкий зрачок, который проходил к 3 суткам после операции. Все пациенты имели высокую остроту зрения при выписке, в среднем она составляла 0,62. Индуцированный послеоперационный астигматизм не превышал 0,75 диоптрий.

Пример 1. Пациент Ш. 74 года, поступил 07.02.00 с диагнозом: Зрелая осложненная катаракта левого глаза, открытоугольная 2А оперированная глаукома, подвывих хрусталика 1 степени на OS, острота зрения - правильная светопроекция.

При биомикроскопии на щелевой лампе: хрусталик на срезе диффузно-мутный, белого цвета, незначительные иридодонез, факодонез, в области зрачка псевдоэксфолиации, на 12 часах разлитая фильтрационная подушка конъюнктивы.

Больному 08.02.00 была выполнена ЭЭК через корнеосклеральный тоннельный разрез 5,5 мм височным доступом. В переднюю камеру введен мидриатик и вискоэластик повышенной плотности для поддержания максимальной глубины передней камеры и защиты эндотелия роговицы. Проведен прокол передней капсулы иглой на 3 часах, сумка хрусталика подвижна. Дальнейшее линейное вскрытие капсулы проведено ножницами Ваннас в проекции 1-5 часов. Верхний экватор ядра поднят из сумки и уложен на радужку. Выполнена насечка по экватору ядра с формированием секторального дефекта по типу "кусок пирога" на 1/3 его диаметра. С помощью дефекта ядро вывихивается в переднюю камеру, опираясь на радужку, и в дальнейшем фрагментируется механически на петле шпателем. Первый фрагмент ядра удален маневром "бутерброд", второй с помощью вискоэластика. Путем аспирации-ирригации удалены остатки хрусталиковых масс. В капсульный мешок имплантирована ИОЛ "Уфаленс-1" из полиметилметакрилата. Удалена передняя капсула над ИОЛ. Рана герметизирована путем введения в переднюю камеру физиологического раствора. Острота зрения при выписке на 4-е сутки 0,7 без коррекции, астигматизм составил cyl+0,25 ax 89. При осмотре через месяц астигматизм отсутствовал.

Пример 2. Больная В. 72 года, поступила 17.09.00 с диагнозом: Зрелая осложненная катаракта левого глаза, псевдоэксфолиативный синдром, подвывих хрусталика 1 степени OS, диабетическая ангиопатия сетчатки обоих глаз.

При биомикроскопии на щелевой лампе: хрусталик диффузно-мутный, белого цвета, незначительные иридодонез и факодонез, по зрачковому краю псевдоэксфолиации, сосуды радужки насыщены.

Больной 18.09.00 выполнена экстракапсулярная экстракция катаракты через корнеосклеральный тоннельный разрез длиной 6,0 мм. В переднюю камеру введен мидриатик, вискоэластик повышенной плотности для поддержания глубины передней камеры и защиты эндотелия роговицы. Проведено атравматичное линейное вскрытие передней капсулы в проекции 10-14 часов. Ядро выведено в переднюю камеру после формирования секторального дефекта и фрагментировано механически. Первый фрагмент ядра удален из камеры маневром "бутерброд", второй зубчатым пинцетом. Аспирацией-ирригацией удалены остатки хрусталиковых масс. В капсульный мешок иплантирована ИОЛ из полиметилметакрилата "Уфаленс-1". Удалена передняя капсула над ИОЛ. На 4-е сутки при выписке острота зрения 0,4 с cyl+0,5 ax 176=0,6. При осмотре через 3 месяца после операции острота зрения 0,6 без коррекции, астигматизм отсутствовал.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ экстракапсулярной экстракции зрелой катаракты через малый тоннельный разрез, включающий выполнение разреза, вскрытие передней капсулы и гидродиссекцию ядра с последующим выведением его в переднюю камеру и механической фрагментацией с помощью инструмента и хрусталиковой петли, которую заводят под ядро, отличающийся тем, что переднюю капсулу вскрывают линейным разрезом, а после гидродиссекции ядро укладывают верхней экваториальной частью на радужку и выполняют в его экваториальной части насечку по типу "кусок пирога" на глубину 1/4-1/3 диаметра, затем ядро ротируют, заводя зрачковый край радужки в выполненную насечку и, продолжая ротацию в ту же сторону, выводят в переднюю камеру, разворачивают насечкой к разрезу после заведения под него петли и фрагментируют вдоль насечки.

Источники:

, , , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Когда используется микрокоррекция

Когда используется микрокоррекция  Весенний макияж для серо зеленых глаз

Весенний макияж для серо зеленых глаз  Макияж для больших выпученных глаз

Макияж для больших выпученных глаз  Хирургическое лечение катаракты видео

Хирургическое лечение катаракты видео  Детская глаукома требует раннего хирургического вмешательства

Детская глаукома требует раннего хирургического вмешательства  Что нужно учесть решая делать или не делать операцию на глазах

Что нужно учесть решая делать или не делать операцию на глазах