Конец

Конец... и начало.

Каждое начало начинается с конца другого начала.

Каждое начало начинается с конца другого начала.Когда вы не в состоянии найти причину продолжать, вы должны подумать о причине начать все заново. Существует большая разница между сдаться и начать все сначала в правильном направлении. И есть одно слово, которое освободит вас от сожалений о прошлом и приведет к новому позитивному началу. И это слово: Отныне&

Итак, отныне&

Не пытайтесь контролировать вещи, которые контролировать невозможно.

Большинство вещей являются частью вашей жизнь только потому, что вы постоянно о них думаете. Что-то хорошее происходит в вашей жизни, когда вы эмоционально огораживаетесь от негатива. Итак, перестаньте держаться за то, что заставляет вас страдать, и дайте место тому, что вам действительно нужно. Не позволяйте тому, что вы контролировать не можете, пересекаться с тем, за чем вы можете уследить.

Примите реальность.

Жизнь проста. Все, что происходит в жизни, случается ДЛЯ вас, а не С вами. Все случается в нужный момент, не раньше, не позже. Если вы что-то потеряли, вы что-то найдете; и если вы что-то нашли, вы что-то потеряете. Вам это может не понравиться, но вам будет легче, если вы примите этот факт. Важно, как вы к этому относитесь. От вас зависит, будете ли вы сожалеть или торжествовать.

Меняйтесь

Меняться это как дышать, это не часть процесса, это сам процесс. На самом деле, единственное, на что мы может рассчитывать, это изменения. И первый шаг по направлению к лучшей жизни изменение мировоззрения. Готовьтесь к хорошему. Готовьтесь к новому. Позвольте неизведанному помочь вам освежиться и открыть что-то новое в себе. Развитие невозможно без изменений. Если не можете изменить свое отношение к жизни, вы не измените ничего в жизни. Иногда все, что вам нужно, это посмотреть на вещи под другим углом.

Придерживайтесь хорошего.

Когда борьба за жизнь загоняет вас в ловушку и единственное, что вы не можете видеть ничего, кроме темноты, не тратьте драгоценные силы на бессмысленные попытки выбраться. Потому что если вы в темной яме, и вокруг ничего не видно, вы можете капать в неверном направлении и застрять еще глубже. Вместо этого подумайте и найдите что-то полезное в том, что у вас есть. Все хорошее излучает свет, он укажет вам путь и осветит вашу дорогу.

Отдохните и соберитесь.

Быть сильным не значит нести крест скорби или стыда. Быть сильным значит выбрать дорогу в жизни, принимать все последствия этого выбора и учиться на ошибках. Иногда вы делаете все, что в ваших силах, но все равно ничего не получается. Не расстраивайтесь. Вы попытались. Это самое важное, что вы можете сделать. Вы не потерпели поражение, вы просто поняли, чего делать не нужно. Итак, отдохните, соберитесь и начните снова с теми знаниями, которые у вас уже есть.

Рискуйте.

Мы всегда боимся поменять свою жизнь или попробовать что-то новое. Но знаете, что еще страшнее? Сожаление. Поймите, что большинство ваших страхов кажутся вам больше, чем они есть на самом деле, и вы сами это поймете, когда с ними столкнетесь лицом к лицу. Не дайте им себя остановить.Живите так, чтобы не сожалеть о возможностях и рисках, которыми вы не воспользовались, любви, которую не пустили в свою жизнь, и подарках, которых не подарили.

Продолжайте идти вверх.

Каждый, кто на вершине горы, не упал туда с неба. Благодать приходит к тем, кто над этим работает. Вы обретаете уверенность и становитесь сильнее, когда вы толкаете себя на некоторые поступки, на которые вы считали себя неспособными. Когда вы на распутье, уже не хотите возвращаться назад, но боитесь идти дальше, помните, что никогда не насладитесь видом сверху, не взойдя на вершину горы.

Цените то, чему вы научились.

Нет ничего более красивого и мощного, чем улыбка сквозь слезы. Не сожалейте о прожитом, даже о печальных моментах.Улыбнитесь, потому что благодаря им вы узнали, что в вас есть силы их преодолеть. В конце концов, то, что вы есть, это не те жизненные события, через которые вы прошли, это то, как они сформировали вашу личность.

Поймите, что каждый шаг имеет значение.

То, что вы делаете, не может быть неправильным. Мы извлекаем урок из каждого своего шага. Все то, что вы сделали сегодня, это необходимый шаг для перехода в завтра. Гордитесь собой. Возможно вы еще не такой, каким хотите быть, но благодаря всем вашим жизненным урокам, вы гораздо лучше, чем были когда-то.

flagvruki.com

Конец прошлого тысячелетия подарил нам эру просвещения, плоды которой, соединившись с дарами нынешней глобализации, дали нам волшебную возможность посмотреть на себя, на мир в котором мы живем со стороны. Причем сделать это абсолютно осознанно, как бы изнутри самих себя, увидевших Нечто в других тысячелетних культурах и гармонично вплетя это в, окружающую нас, современность. Объять все сказочное множество открывающихся знаний, значит объять необъятное, но коль скоро речь зашла о противоположностях, то с радостью человека, открывшего для себя вновь данный предмет, поделюсь своим видением ответов на вопросы, рожденных тысячелетними метаморфозами дуальности. Конечно должен признать (не без удовольствия), что настоящая действительность с геометрической прогрессией наполняется подобными моим, но расцветающими разнообразием мнениями, гипотезами, видениями и вообще всем тем, чем должен быть наполнен Мир. Причем именно это многообразие и наполненность и есть один из ответов-противопоставлений двойственности, которая не приемлет третьих мнений, кроме как правильных и не правильных, и для которой бесконечное многообразие красок (жизни) есть прямое доказательство её черно-белой несостоятельности. А чего только стоит противопоставление персонажей мифов, сказок, легенд, и в конце концов истории: для дуальности это живущие сами по себе самодостаточные герои (положительные и отрицательные), борющиеся друг с другом и побеждающие в не равной борьбе. Но ведь за всем этим стоит на самом деле настоящая полная жизнь, в которой появляется место подвигу лишь тогда, когда появляется отрицательный персонаж - без него нет истории! Они части одного целого, вернее они и есть Целое. А все те, с помощью которых герои добиваются своих целей они и есть и краски и наполнение, не говоря уже о том, что уж очень это размытое понятие отрицательный или положительный герой. Я не стану углубляется в эту тему кто хочет и обладает воображением и смелостью может порезвиться, я напомню лишь историю об Иуде, без предательства которого, невозможно было бы восхождение Христа на крест, смерть за нас, дальнейшее Его Воскрешение, и как результат наше Спасение. И коль речь зашла о религии добавлю: её целостность целиком и полностью зависит от обязательного присутствия обоих противоположностей, но разве они не просто Целое (!!!)(кто знает историю падения с Небес дьявола, тот поймет о чем это я). Естественно это касается только христианства, так в буддизме к примеру Бог-разрушитель Шива одновременно является и Богом любви, хотя и разрушает он границы сознания.

maestroff-2sky.blogspot.com

Консервативное лечение.

Главная цель лечения каждого пациента с грыжей диска – это облегчение боли и другой симптоматики, связанной с этим заболеванием. Для достижения этой цели каждый план лечения пациента должен быть основан индивидуально на причине боли, тяжести болевого синдрома и специфичных симптомов, которые отмечаются у пациента.

В общем, лечение пациентов с грыжей диска начинается, обычно, с консервативных мероприятий, то есть, не хирургических. В целом, это справедливо для большинства пациентов с грыжей межпозвонкового диска, но в некоторых ситуациях пациенту может потребоваться раннее хирургическое вмешательство, так как оно будет гораздо эффективнее, например, при сдавлении грыжей диска нервного корешка или спинного мозга и происходящей вследствие этого прогрессирующей слабости в верхней или нижней конечности. В таком случае операция помогает остановить прогрессирование симптоматики, устранить тяжелый болевой синдром и другие симптомы грыжи межпозвонкового диска. Промедление же с операцией будет лишь способствовать нарастанию симптоматики и страданий пациента.

Кроме того, существует небольшое количество редко встречающихся состояний, когда требуется немедленное оперативное вмешательство, например, синдром конского хвоста, при котором отмечается прогрессирующая слабость в ногах или/и внезапное нарушение функций мочевого пузыря и кишечника.

Консервативное и хирургическое лечение грыжи диска

В случае с грыжей диска в поясничном или шейном отделе позвоночника, нехирургическое лечение обычно проводится в течение четырех-шести недель, чтобы уменьшить боль и другую симптоматику заболевания. Зачастую для подбора эффективного консервативного средства требуется какое-то время, так как одни и те же консервативные методы лечения могут быть эффективны в одном случае грыжи диска, и малоэффективны в другом. Кроме того, для восстановления состояния применяется физиотерапия, а также обучение правильной механике тела (правильное поднятие тяжестей, физическая активность и т.д.).

Если консервативная терапия эффективно устраняет боль и другие симптомы грыжи диска, то пациент может применять это лечение и дальше. Если же консервативное лечение малоэффективно в устранении боли, при прогрессирующей неврологической симптоматики, врач может предложить пациенту хирургическое лечение.

Лечение грыжи диска в поясничном отделе позвоночника

Консервативное лечение грыжи диска

Обычно, консервативное лечение проводится в течение шести недель и включает в себя следующее:

Физиотерапия, физические упражнения и упражнения на растяжение помогает устранить сдавление нервного корешка или спинного мозга

Местное применение тепла или холода для устранения болевого синдрома

Мануальная терапия, массаж

Нестероидные противовоспалительные средства, например, ибупрофер, напроксен, или COX-2 ингибиторы, например, целебрекс для устранения боли и воспаления

Наркотические анальгетики

Введение стероидных препаратов в эпидуральное пространство

(495) 51-722-51 - бесплатная консультация по лечению в Москве и за рубежом

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ на ЛЕЧЕНИЕ

www.spinepain.ruКонстантность зрительного направления.

Положение объектов в пространстве воспринимается нами независимо от движений глаз. Этот феномен называется константностью положения. Объяснение константности положения представляет собой основную трудность для психологов, занимающихся изучением зрительного восприятия радиальных направлений. Совершенно очевидно, что это очень важная проблема; несмотря на это, ей было посвящено в нашем веке очень мало экспериментальных и теоретических исследований. Источники экспериментальных работ, обычно упоминаемые в связи с этим феноменом, относятся большей частью к 60-м годам прошлого века. Что же касается общепринятого теоретического объяснения константности положения, то оно, видимо, представляет собой лучше всего сохранившийся в современной психологии фрагмент представлений психологов XIX века. По существу, эта заслуженная теория утверждает, что константность положения достигается путем комбинации информации о ретинальиом положении с информацией о положении глаза. Для каждого места стимуляции на сетчатке есть дистальное, внешнее направление, которое определяется положением глаза в момент стимуляции. Так, объект, проецирующийся на фовеа — зону наилучшего видения, расположенную в центре сетчатки глаза взрослого человека,— воспринимается расположенным прямо перед головой лишь до тех пор, пока положение глаз оценивается как центральное. Объект, который стимулирует фовеа в то время, когда глаза повернуты па 10° вправо, будет видеться расположенным на 10 вправо от наблюдателя (см. рис. 3.2.). Объект, который стимулирует сетчатку в 10° слева от фовеа, когда глаза повернуты па 10° вправо, будет восприниматься находящимся прямо перед головой. Поскольку положение объектов определяется не одной только системой жестко фиксированных ретинальиых наименований, а скорее комбинацией ретинальиых наименований с информацией о положении глаза, изменения в положении глаза (при условии, что они могут быть зарегистрированы) не приведут к изменениям в воспринимаемом положении объектов.

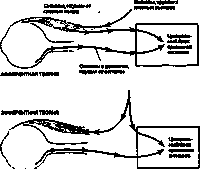

Рис. 3.3. Две теории (А и Б) восприятия движения глаз из Э. Мах 1885).

Согласно этой теории, восприятие положения и его константность зависят от комбинации двух независимых источников информации — информации о месте ретинальной стимуляции и информации о положении глаза. Большинство авторов, писавших по этому поводу, принимали информацию о месте ретиинальной стимуляции заданной, считая ее чем-то таким, что не требует дальнейших объяснений. Темой, которая действительно волновала исследователей XIX века, был вопрос о природе нашего источника информации о положении глаза. Были выдвинуты две противоположные гипотезы. В одной из них утверждалось, что мы знаем положение глаза благодаря существованию обратной связи от рецепторов растяжения в глазных мышцах. Согласно второй гипотезе, мы знаем о двигательных командах, которые посылаются к глазным мышцам и вызывают то или иное движение глаз. Эти теории схематически изображены иа рисунке 3.3. На первый взгляд обе теории должны были бы давать идентичные предсказания в любой ситуации. Одна предполагает знание иннерваций, ведущих к движению, другая — знание последствий движения. Поскольку двигательная команда естественно ведет к движению и его результатам, кажется невозможным найти способ проверки сравнительных достоинств этих теорий. Однако Мах (1885) создал искусственную ситуацию (рис. 3.4), в которой попытался прояснить этот вопрос:

«Повернем глаза, насколько это возможно, влево и наклеем на правую сторону каждого глазного яблока по комочку достаточно мягкой оконной замазки. Если теперь попробовать быстро посмотреть направо, то вследствие того, что глазное яблоко — не идеальный шар, из этого практически ничего не получится, зато наблюдаемые объекты явно будут смещаться вправо. Одна только воля, одно только желание смотреть направо даст, следовательно, изображениям на определенных местах сетчатки большее «правое значение», как можно было бы выразиться для краткости».

Рис. 3.4. Эксперимент Э. Маха (см. объяснение в тексте).

радиальная локализация предыдущая | следующая автокинетический эффект

Психическое развитие младенца. Содержание.

1. Предмет исследования и история вопроса.

1.1. О моделях наблюдаемого в психофизиологии и техническом зрении.

Уже полвека актуален вопрос: в какой мере факты перцептивной психологии и данные физиологии зрения могут помочь разработке автономных систем технического зрения? «Нейрокомпьютерная метафора» практических истолкований не дала, хотя тезис параллельной обработки изображений из некогда революционной успел стать концепцией неоспоримой. Сенсорная физиология в части проблем цветовосприятия обеспечила исчерпывающее понимание метода колориметрии и снабдила модельные постановки в области константности цвета феноменологической базой. Исследование метрики цветового пространства трихромата помогло созданию математических моделей цветоконстантности с аналогичным человеческому подразделением оценок: качества тон, насыщенность и светлота/яркость характеризуют спектральные функции тел (их отражательные свойства) и источников (кривую эмиссии) [1-3]. Использование спектральных и геометрических инвариантов среды наблюдения в разработке процедур и механизмов для задач зрения позволило наделить модели свойствами, присущими трихромату в реальной неколориметрической ситуации [2-4]. Это оказалось возможным в результате исследования закономерностей, связывающих признаки сцены с устойчивыми признаками ее изображения, – как итог формального изучения трансформации инвариантов объекта сцены в квази-инварианты сенсорного поля, а далее – в «константы» ощущения. Процедурные подходы, которые следует трактовать объединяющими задачи цветовой и пространственной константности (К), рассмотрим далее на примере задачи динамического стереосинтеза объекта, упомянув, что сходный процедурный прием (метод двойственного отображения точки и прямой на плоскости цветности) был применен нами в модели цветовой К и сегментации [2].

1.2. Виды пространственной константности и проблемы их моделирования.

Моделируя различные аспекты в работе систем зрения, обычно изучают режимы (либо каналы) изолированно: известны модели моно- и бинокулярные, ставятся задачи статические (оценки цветовые) и динамические (оценки формы объектов). Наиболее корректными для формального решения обратных задач в техническом зрении считаются условия наблюдения в динамике, а в них – по простоте процедур – для систем монокулярных. Поскольку многие проблемы целостного зрения остались на этом пути неразрешенными (к ним относятся, например, задачи репрезентации, установления структурного соответствия, ассоциативной иконической памяти, семантической сегментации и т.п.), то даже предложения чисто концептуального характера не потеряли для симулируемого визуального процесса своей значимости. Уместен подход к проблеме, казалось бы ее усложняющий не обязательными для технического зрения задачами: не может ли привлечение особенностей человеческого восприятия, связанных с характером работы «живой оптики», глазодвигательного и перцептивно-анализаторного аппаратов, помочь в разработке автономной зрительной системы? Иными словами, то, что нам ныне известно об активном движении глаз в ходе наблюдения и о компенсирующих эти движения механизмах пространственной К, попытаемся осмыслить не как ряд морфофункциональных издержек биологической системы, а как данные о зрительном анализаторе, чьи структурные и функциональные принципы соотносят конструкцию и язык «искусственного зрительного интеллекта» [4]. Глазной орган функционирует как активный сенсор, производя прослеживающие и фиксационные движения, а стабильность зрительного поля обеспечивают при этом механизмы К: ротационную подвижность яблока (а вместе с нею и сдвиги ретинальной проекции) компенсирует К зрительного направления, а смещения бинокулярного эгоцентра (т.е. головы наблюдателя относительно интерьера) – К видимого положения. Модельные постановки задачи параллакс движения дали известную альтернативу разработчикам роботов: полезность привлечения для реконструкции формы объекта (при подвижной камере) информации иной, не визуальной природы (датчики локомоции, как аналог канала проприорецепции). Так в зрении роботов появилась идеология и алгоритмика активного сенсора. В рамках обсуждаемой здесь авторской концепции мы декларируем избыточность этого тезиса, заявляя достаточность одномодального сенсорного потока для большинства задач стереосинтеза. Далее мы покажем схему решения задачи кинетический эффект глубины, для которой постулируются неподвижность сенсора и движение объекта (человек справляется с этой задачей, хотя проприоцептивных сигналов она не предполагает). Ограниченность объема не позволит нам обсудить роль окклюзии в задаче оценки формы и предваряющей ее проблеме установления соответствия (УС) [4] и развитую на Западе теорию оптического потока [5]. Ей мы противопоставляем решение проблемы УС на базе процедур с привлечением проективных инвариантов, присущих геометрии тел, и процесс стереосинтеза по дискретной структуре опорных элементов (ОЭ), для которой на наборе входных картин УС уже завершилось [4].

1.3. Полевой принцип гештальт-теории и реализация концепции «наивного изоморфизма» на СВУ параллельной архитектуры «систолического» типа.

Так и не воплощенные в моделях зрения, не потеряли пока притягательности постулаты гештальт-теории, дошедшие из докомпьютерной эпохи. На наш взгляд, наиболее перспективны среди них принципы наивного изоморфизма и актуального поля. Первый трактует создание внутренней 3D модели наблюдаемого, адекватной «по цвету и формам» своему предметному прообразу, второй – утверждает ее «real time» природу. Истолкуем их буквально: в «виртуальном» пространстве репрезентации создаются и далее поддерживаются, уточняя в ходе наблюдения свои характеристики, 3D образы объектов, причем их структура создается как жесткая композиция ОЭ (в общем случае являющихся контрастными «точками» и «фрагментами», т.е. объектами, не исчезающими при рассматривании под другим ракурсом либо в другие моменты времени). Далее в этом пространстве производится интерполяция всех поверхностей, структурированных как «скелет» из ОЭ, с точностью до подобия воспроизводящий форму тел сцены, после чего модель поверхности получает «качества» – перцепты окраски, прозрачности, текстуры и пр., найденные на этапе работы механизмов цветовой К и анализа текстур. При этом «основным перцептивным представлением» должно быть представление эгоцентрическое, в то время как сервисные процедуры могут потребовать объектоцентрического представления (целенаправленный переход от одних координат к другим позволяет строить процедуры динамической оценки формы тел, см. п. 2). Опираясь на положения лучевой оптики и в качестве оптической схемы сенсора выбирая центральную проекцию (плоскую проекцию – для технических и сферическую типа стереографической – для биологических систем), мы описали ранее ряд алгоритмов распознавания 2D и 3D объектов [4, 6] через структуру их ОЭ для специализированной вычислительной среды (СВС) параллельного действия. В прямой зависимости от того, какая задача ставилась, использование тех или иных инвариантов (для задач стереосинтеза и распознавания плоских объектов нами был взят вурф – проективный инвариант, известный еще как «двойное отношение коллинеарного ряда четырех точек в линейном пространстве») позволяло выработать алгоритм ее решения для некой СВС, а принципы организации СВС оказывались для разных задач весьма сходными. Основные из этих принципов (П) таковы: а) П однотипности процедур для всех вычислительных узлов СВС; б) П близкодействия для взаимодействующих узлов и в) П систоличности СВС, т.е. узлов – сотни тысяч, они образуют регулярную сеть, а вычислительный ресурс любого узла невелик. Изоморфную репрезентацию объектов на СВС мы истрактуем как переход некоторой композиции ее узлов (соответствующей топически 3D структуре формируемого представлния) из исходно «пассивного» состояния в «активное». Поступающие данные пополняют и уточняют дискретную модель объекта, как виртуальную композицию активных узлов, интерполирующую его поверхность. Так к неизбежному вырождению размерности образа нами вполне осознанно добавлено вырождение представительства: непрерывное в сцене предстает как дискретное во внутренней модели. Этот подход к моделированию формы нисколько не нов. Не нова и мысль, что практические потребности могут сильно видоизменять общую задачу, меняя тем самым и путь ее решения. Следует, например, вспомнить, что комьютерный бум придал импульс развитию стереофотограмметрии по пути автоматизации ее задач (3D реконструкция рельефа, наблюдаемого с самолета или спутника), т.е. стимулировал разрешение проблемы УС. Неослабный интерес к теме оценки 3D формы по 2D проекциям объясним, поскольку велика комбинаторика технических условий, схем регистрации и «идеализаций» для подобных задач. Таким образом, вполне возможны и новые постановки для этой уже не новой проблемы. Возвращаясь к СВС как к структуре той же размерности, что и реализуемая на СВС модель зрительного пространства («пустого и ненаблюдаемого» – положением пассивных узлов, а для освещенной поверхности тел – узлами «активными»), заметим, что в сравнении с задачей бинокулярного синтеза, где величина бинокулярной базы может стать мерой длин в модели, задача монокулярной оценки формы для объекта в динамике разрешима лишь с точностью до подобия (в декартовом пространстве). Таким же образом, углы, размеры и расстояния в модели могут подразумевать разную «метрику», а пространственный базис модели – разную структуру в зависимости от решаемой зрительной задачи. Но объявленные выше П остаются при этом в силе, а большего «биологизма», нежели в иных парадигмах зрения как процесса вычисления, предлагается достичь за счет смены операциональных приоритетов: 1) там, где это возможно, вычисление заменяют измерением/построением либо обменом данных; 2) само вычисление распределено в узлах СВС, упрощаясь до целочисленной арифметики (и без необходимости прибегать к специальным «функциям» и «операторам»). Т.е., единожды справясь с коннекционистскими трудностями при создании СВС, мы получаем неуниверсальное устройство с лучшими, чем у универсального, показателями в рамках заранее оговоренного списка задач.

1.4. Формулировка проблемы «кинетического эффекта глубины».

Обсудим задачу реконструкции 3D формы объекта в динамике применительно к реализации данной и ряда сходных задач в СВС уточняемого типа. Обработка входных картин может вестись безотносительно к схеме их порождения. Бинокулярная пара проекций для статического наблюдения при неизвестных параметрах взаимного ориентирования (в живых системах – при блокировании сигнала об углах вергенции) информационно неотличима от пары картин, последовательно полученных в динамике монокулярного наблюдения, если эти проекции предполагается использовать для стереосинтеза тел сцены. В этом смысле два ракурса объекта, зарегистрированные одновременно либо последовательно, вполне равноценны. Если бы удалось построить процедуру оценки относительной формы объекта по паре проекций (а не по трем или большему числу ракурсов), то развиваемая здесь концепция получила бы новое качество – преимущество общности механизмов. Максимально упростим задачу «кинетической оценки глубины» для акцентации главных особенностей метода ее решения. Будем считать, что в поле зрения монокулярной системы находится один произвольным образом движущийся объект, задаваемый двумя плоскими центральными проекциями жесткой 3D конфигурации его ОЭ (пусть для простоты это будут контрастные точки КТ тела), УС которых уже успешно проведено. В объектоцентрическом представлении сенсор изменяет позицию от такта первой проекции к такту второй. Совокупность двух ракурсов в этих координатах образует 3D конфигурацию двух проецирующих пучков лучей. При этом центры пучков локализованы в точках, соответствующих положениям фокусов сенсора, а лучи связывают центры с каждой из КТ. Так мы эквивалентным для постановки задачи образом переописали динамическую картину через статическую в координатах объекта. Это та физическая модель ситуации, для которой мы построим изоморфную ей внутреннюю модель. Дополнительное непринципиального характера допущение (оно упростит алгоритм решения) сделаем, вводя в процесс наблюдения операцию прослеживания: произвольная КТ t1 избрана как «фиксационная», т.е. оптическая ось совмещена с этой t1 в обоих ракурсах, угол же поворота оси между тактами фиксации предполагается неизвестным. Описанная выше физическая модель сцены обладает свойством, которое мы используем в качестве проверяемого условия в модели СВС нашей задачи: каждая пара корреспондирующих лучей пересекается в своей КТ, т.е. инцидентна некой плоскости (см. Рис. 1). Используем известное из геометрии условие компланарности для четырех точек пространства (двух j=1,2 центров проецирования Fj и 3D координат обрабатываемой КТ в плоскостях Sj проекции) в виде равенства нулю детерминанта третьего порядка от 3D координат этих точек. Встает вопрос об учете неизвестного угла

Следующие статьи

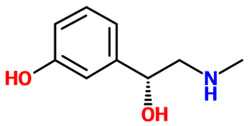

- Симпатомиметические препараты. Симптомы поражения зрительного тракта. Синдром Апера (акроцефалосиндактилия).

- Общие принципы фармакотерапии глазных болезней. Общие рекомендации по организации коррекционных занятий. Огнестрельные ранения черепа.

- Движение – жизнь. Движение - это жизнь. Гимнастика для глаз. Двоится изображение.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Интракапсулярная экстракция катаракты это

Интракапсулярная экстракция катаракты это  Фенилэфрин

Фенилэфрин  Что будет если закапать просроченный визин

Что будет если закапать просроченный визин